南方周末2019年8月5日报道,阅读原文。

▲ 大学生志愿者给当地孩子上性教育课。 (受访者供图/图)

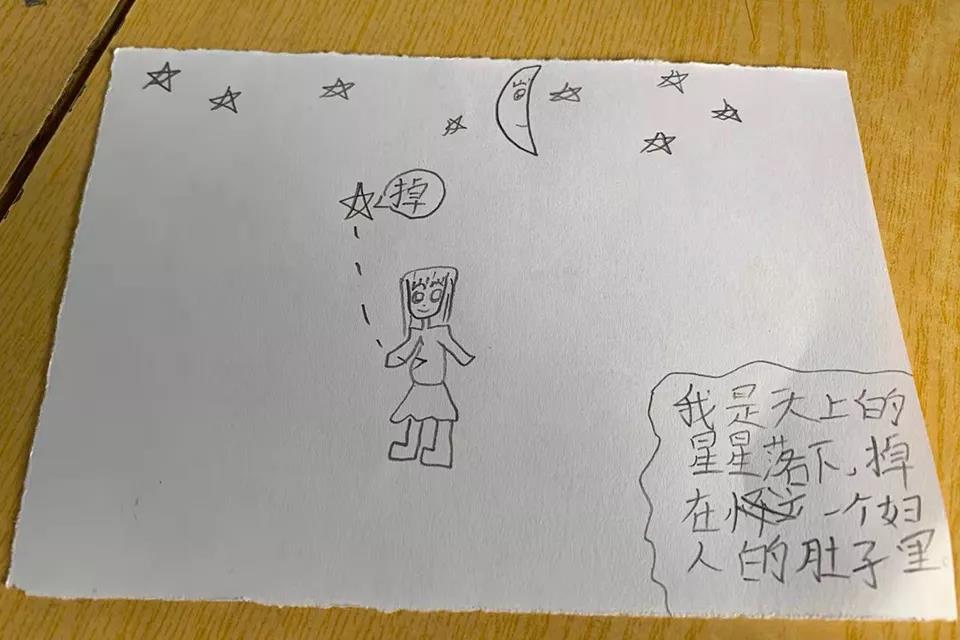

2019年,广东省绿芽乡村妇女发展基金会(以下简称“绿芽基金会”)在广东省开展了一项研究,通过“影像发声”,从孩子的视角发现“性教育”——孩子们带着相机,去拍村里和“性教育”相关的内容。

绿芽基金会项目官员张新宇发现,孩子们爱拍“唯美的画面”,猫猫狗狗、花花草草或者家庭里男性、女性在做什么。后来,她收到两张不一样的照片,一张拍了厕所,一张拍女孩们聚会的“秘密基地”,但两位学生都告诉她,不能让人知道是谁拍的。

“研究不仅要看孩子们拍下了什么,还要看他们不拍什么。”张新宇发现,孩子们也不会拍乡村里随处可见的流产广告,“这些是不能说的秘密”。

近年来,性暴力事件多发,而乡村教育中的性教育却近乎空白,多家公益组织深入乡村,编写课程,开发教学课件,通过公益项目“支教带上性教育”,将免费课程包送至全国。2019年,仅使用“你我伙伴性教育支持平台”(以下简称“你我伙伴”)课程包的支教队便达到388支,他们分别来自全国154所高校,从广东、四川、山东、江苏、北京等地出发,远赴乡村,分别开展性教育课程,与此同时,也有部分学校开始与社会组织合作,将性教育纳入常规的日常教育。

大学生志愿者充满热忱,但面对乡村近乎空白的性教育,却常感尴尬,“乡村性教育问题不是一堂课能解决的。”事实上,乡村性教育的开展关乎教育水平与资源、卫生基础设施、医疗水平与资源以及社区的整体支持,而目前仍然处于初期的探索阶段。

尴尬的性教育

上了第一节性教育课“我从哪里来”后,月亮老师哭了。

她17岁,是17名支教老师中最小的一位。短短三天,月亮已得到孩子们最大的礼遇——双手圈在她脖子上,跟她说悄悄话,但到了课堂上,月亮完全管不住这些孩子。

2019年7月20日至8月2日,来自广东医科大学及嘉应大学的17位大学生在梅州市五华县华拨小学开展暑期夏令营活动。

华拨小学全校有四百多名孩子,幼儿园两个班,一年级至六年级各一个班。

早在半年前,月亮和伙伴们已组建团队,线上线下磨合多次,他们接受北京益微青年公益发展中心(以下简称“益微青年”)的培训。“益微青年”由西部阳光基金会孵化成立,支持大学生在乡村夏令营成长。

当晚的例会从晚上8点讨论至10点,其中一项内容是如何“恩威并施”,管住孩子。校长特意把学校的会议室腾出来,给这些“新老师”办公。“‘安静’的手势时间可不可以延长些”“要先让孩子理解你的意思”,现场俨然是一场教学讨论会。

当地的数学老师陈广标回校查看,见志愿者在开会,他没进去,“他们还没经验”“农村的孩子有时候得吓一下”。

校长陈喜平告诉南方周末记者,当地留守儿童比例约在70%。父母不在家,孩子在暑期难以看护,当地老人乐于把孩子交给这群有文化的大学生“补课”。陈喜平知道志愿者要做性教育的课程,他不反对,社会上的性侵犯罪新闻很多,“感觉自己应该做点事情”。

开营当日,许多家长带着孩子现场报名,“塞进来好多个”,最后参与夏令营的孩子总数在130名左右。志愿者依据突发情况调整计划,重新分班,根据年龄调整相应的课程,连续几晚修改教案至深夜。

第二节性教育课“认识身体”,在四五年级的中营,由20岁的杨安琪来上。看到小狗交配的画面,前排的男孩开始笑,捂眼睛。有些女孩见了,别过头去。课后,一个女孩笑着说,“天使(杨安琪)老师好黄啊,给我们讲这些”。

杨安琪很尴尬,他准备了一晚上,第一节性教育课还在队内试讲两回。面对孩子们的反应,2018年做过乡村性教育的志愿者董锦将这种感觉总结为“迷之尴尬”,究其原因,董锦认为在乡村风俗里谈性是不道德与羞耻的事,因此孩子们对于这些话题仅仅有些好奇,不愿也不敢参与互动。

一边是缺乏教学经验的大学生志愿者,而另一边是懵懂害羞的乡村儿童,如何将性教育这门看似简单实则意义深远的课程有效开展下去?

基本合格的“麦当劳”课件

2016年,绿芽基金会等四家机构共同发起成立“你我伙伴”平台,致力于让儿童、青少年享有全面性教育的机会。“支教带上性教育”是“你我伙伴”在农村地区小初生开展性教育课程的办法之一。

全国农村地区普遍缺少性教育,他们最初在培训性教育老师,但老师只能服务当地学生,范围很窄,那么“有没有性价比更高的方式?”能不能在暑期前往全国各地支教的支教团队中加入性教育课程?

同时,他们为上性教育课的团队提供了一套完整的“傻瓜式”教材。这套性教育课程,包括课前引入、动画短片、知识点巩固、游戏互动,内容涵盖生命起源、身体权利、性别平等、青春期等方面。

“这套教材是我们不断摸索出来的”,张新宇告诉南方周末记者。当下国内的性教育有多种方向,既包括更为开放的“赋权式”性教育,也有强调家庭责任、禁欲这类保守的机构。

针对乡村儿童性教育,“留守”现状开展的背景之一。

2018年10月,绿芽基金会与北京大学公共卫生学院共同发布《乡村地区儿童性教育报告》,报告指出,“优质教育资源匮乏、社会支持不足、生活条件与环境限制等,都是影响乡村地区儿童性与生殖健康状况的不利因素”。

其中乡间的卫生环境问题也是“教育场景”,张新宇认为,“科学的性教育是空白的,但是非正规的、带有性耻辱感的性教育很丰富”,许多村庄贴的流产广告令孩子感觉性与生殖跟疾病、羞耻联系在一起;孩子们生活的环境没有冲水的厕所,在家无法每天洗澡,村庄居民交头接耳谈论性与生殖,都给孩子留下“性是羞耻的,不可谈论的”的印象。

主流的“全面性教育”主要参考联合国教科文组织《国际性教育技术指导纲要》,这份纲要把全面性教育划分为六个关键概念,“关系”“价值观、态度和技能”“文化、社会和人权”“人体发育”“性行为”“性和生殖健康”。

但面对眼前的课程,张新宇认为,“起码提供了60分,达到及格线”。

为了让团队更容易教学,他们决定做标准化的尝试,“像肯德基、麦当劳一样,食材标准化处理”,通过各方研究,联合开发性教育课程包,请专家审核“传递的信息没有错”、“(课程动画)人物的形象是否合适”等,做好品控管理。

但工业化流程做出来的东西仍旧无法满足个性化需求,怎么做更有效?怎样结合当地情况?张新宇认为这还需要专家团队支持,从60分提升至100分。

杨安琪的支教团队在教学过程中对课程也有困惑,小班的孩子年龄小,怎么教?“说白了,我们想改课件”。

张新宇告诉南方周末记者,目前小学课程正在进行改版,他们也通过“你我伙伴”收集授课者意见,邀请小学老师参与,确保改版后的课件更符合中小学授课习惯。

“我们觉得水温刚刚好”

在华拨小学,大学生志愿者做的是兴趣类夏令营,课程包括绘画、科学实验、绘本阅读、体育活动和性教育等。

而参与“益微青年”支教的张文弢,在2017年暑假曾大胆地将性教育作为整个夏令营的主题,教材是北京师范大学性教育研究团队开发的《珍爱生命——小学生性健康教育读本》。这套教材“是专业团队研究出来的”,在北京市多所小学推广使用。

以此为线索,张文弢和队员们自“家庭与朋友”“生活与技能”“性别与权利”“身体发育”“性与健康行为”“性与生殖健康”一路往下深入,找到了近百本绘本,以读绘本为教育方式,给孩子讲性教育。

当年3月,杭州萧山一位二年级学生家长在微博上晒出一张含有“男女生殖器相关介绍”的图片,认为学校下发的《珍爱生命》这套教材尺度太大。一时间,主编刘文利与北师大性教育课题组被推至风口浪尖上。舆论在数天之内得以平息,“珍爱生命”系列读本反被抢购一空。

准备性教育夏令营的张文弢还是很紧张,14名队员准备3个月,安排整整10天的性教育课程。开营前,张文弢嘱咐校长,向家长解释清楚夏令营主题。他们跟家长的说辞也想了一遍又一遍,告诉家长“大城市都在开展性教育”,而“我们有很专业的教材”。

张文弢现在回忆,当时他们的尝试是在“试水”,当时他们已在甘肃陇西市这所农村小学办了两年的夏令营活动,校长和老师都信任他们。

预想的情况没有出现。张文弢问家长“你们会跟孩子说这些(性教育)吗?”,家长说:“不会”“我们怎么会说这些”。张文弢又问:“我们能不能跟孩子讲”,家长答:“没问题”。

有家长说自己给孩子讲过,张文弢想让她多讲一些,“也不是很多”,家长面露难色,不太愿意深入。

但张文弢发现,现在做性教育,到了“水温刚刚好”的时候。2017年出了好几起乡村性暴力事件,学校内外部对性教育的热度都有所变化,形成了相对合适的“水温”。

对甘肃省陇南市的生物老师刘玉而言,2017年的遭遇也让他下决心上性教育课。

班上一位女同学突然不上学了,班主任刘玉四处打听,终于得知,15岁的学生在9岁时遭到亲戚性侵,5年来没告诉任何人,因为不知道那个行为是什么。“初中生物课后,她就明白了嘛”,孩子几次割腕,内心受不了,向要好的朋友讲,又担心同学们互相传,不愿回学校,跑到西安上职校去了。

“如果她能上这个课(性教育),有心理疏导,就好多了。”刘玉说。2017年12月底,“你我伙伴”与西部阳光基金会合作,进入甘肃陇南市的15所学校开展常规的性教育服务项目,刘玉所在的康县岸门口中学是其中之一。

▲ 性教育课堂上,支教老师让大家画出“我从哪里来”。(南方周末记者 刘怡仙/图)

期待性教育进日常课堂

听说性教育课程要进来,陇南市康县第二中学校长王海智很紧张,“我们的工作哪里做得不好吗?”和“你我伙伴”项目负责人许雯交谈后,王海智才明白“这也是一门科学啊”。

康县教育培训中心主任梅翠花是当时的项目引入负责人,她说当地决定引入,是信任西部阳光基金会。这些年,他们和基金会合作开展驻校社工、课改项目、阅读项目,效果很好,得到了领导认可,因此对性教育课程也持开放态度。但她担心,“校长愿不愿意做?老师们愿不愿意承担额外的工作量?家长会不会反对?”

王海智心里认可性教育课程,但他还是不敢答应。他再次提出能否以教育局名义正式下发文件通知,执行起来名正言顺。最终,你我伙伴性教育课程以“甘肃性教育推广项目”的方式进入学校。

尽管性教育推广入校不容易,但其积极影响也逐步显现出来。

2019年7月30日,梅翠花向南方周末记者讲起自己小时候的经验,那时班上只要女生遇到经期,沾污了椅子,必定引来同学的嘲笑,当事人更是万分羞愧。

但现在,她向上过性教育课的儿子打探,上完课什么感受。儿子却告诉她,说班上有女生来月经,男孩们让她多喝热水,还有人跑去超市帮忙买卫生巾。梅翠花很意外,也很欣慰,“他们懂得尊重自己,也尊重别人”。

弥补空白

对许雯来说,性教育仅仅依靠支教团队做短期夏令营肯定不够,“我们期待性教育被纳入常规的教学体系中”在她看来,教育部门理应积极推动性教育。

但清华大学公共健康研究中心的唐昆教授认为,目前教育体系对性教育非常谨慎,“态度非常保守”,

理想的情况是,性教育有不同的责任方,并且能够形成互动,从个体、家庭、学校、社区到社会政策层面,承担起不同的责任,但首先是教育部门一定要承担起应有的责任。

唐昆从学术研究的角度观察,性教育的必要性已经得到普遍认可,其中必须要弥补的是“什么年龄、通过什么形式、接受那些内容的性教育”。

“对于一个小朋友,五六岁或者更早,在有性别意识的时候,就应该开始教育了。”唐昆认为,在不同年龄段,都应该有不同的性教育。目前,这方面在国内学术研究层面仍属空白。“很多时候给小朋友做性教育就是拍脑袋,觉得长大了就应该知道这些知识。”但这些信息和知识“很多时候只是‘专家’共识,实际上并没有证据支持,有些内容可能过早,而有些可能提供的又太晚。”

2018年1月10日,联合国教科文组织发布最新版《国际性教育技术指导纲要》,该纲要针对青少年的性教育计划归纳出8个关键概念:“关系”“价值观、权利、文化和性”“理解性别”“暴力和保持安全”“获得健康和福祉的技能”、“人体发育”“性和性行为”以及“性和生殖健康”,将5岁至18岁及18岁以上青少年划分为4个年龄段,设置了具体的学习目标。

但唐昆认为,这份“菜单”与我们的国情有些差距,性教育对应的年龄段普遍比国内早,那么中国的小朋友是否适用?如何进行本土化?这些研究都是空白的。如果能从不同科学视角产出适用于我国青少年儿童不同年龄段的性教育内容,这是“学术界将来真正要完成的一件事”。

目前,绿芽基金会正在研发适用于乡村儿童生活场景的性教育产品,如桌游、动画片,与乡村的居民组织合作,推广性教育,但张新宇认为,公益组织“只是一个推动者”。唐昆也在接受采访中再三强调,乡村性教育是一个整体的体系,不能依赖某一个机构或个人来做,“只靠一个公益组织是实现不了全面普遍的性教育”。